|

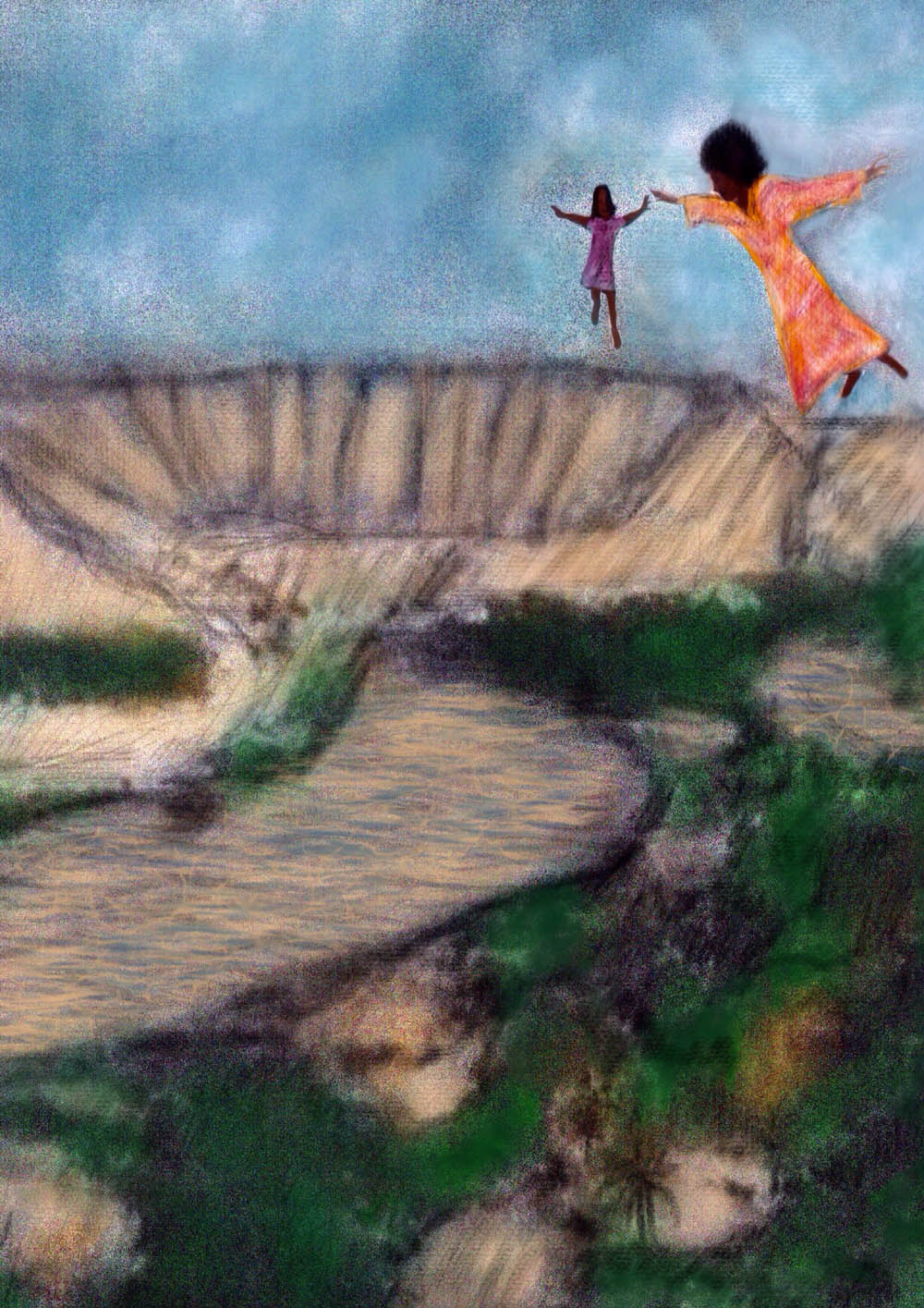

Por cima do mar: fragmentos

Tinha chovido muito durante a madrugada. Alguém veio trazê-las de carro, até a beira do IAPI. Avistei as duas chegando, da porta de casa, agarrada à minha mãe. A barra da saia de dona Elvira era o lugar mais seguro do mundo. Vinham caminhando e rindo, a menina pendurada na mão de tia Maria. Saltavam as poças pequenas e desviavam das grandes. Mulher e criança pareciam achar graça na ginástica de pular poças d'água. Eu assisti à cena toda, mal disfarçando o desconforto de ver minha tia tão íntima de outra menina.

Quando se aproximou, notei que era mais alta do que eu e que parecia um pouco mais velha. Usava um vestido azul-céu e sandálias vermelhas de couro, afiveladas no tornozelo. O vestido piscava de tão limpo. As sandálias, um pouco respingadas de lama. Os cabelos, castanhos claros e lisos, estavam amarrados com uma fita larga num rabo-de-cavalo alto. Era bonita. Desviei o olhar. Não queria que ela percebesse que eu a estava observando. Muito menos que a tinha achado bonita. Tive vontade de me esconder em algum buraco, meus shorts cor de barro, a camiseta manchada, a chinela de borracha, velha e encardida. Desejei muito ter naquele segundo uma fita para amarrar meus cabelos num rabo-de-cavalo alto.

Tia Maria nos apresentou, Vita, esta é a Virgínia. Gina, esta é a Vitalina. Como assim, Gina? Não gostei nem um pouco da intimidade. A menina se aproximou e me deu um abraço frouxo. Retribuí com o mesmo abraço. Sabia que abraçar a intrusa faria minha tia contente. Mesmo que fosse um abraço fingido. A gente aprende cedo a fingir essas coisas.

Numa das mãos, Virgínia esmagava uma boneca pequena e magricela, com corpinho de mulher, cintura, peitos pontudos, cabelos compridos e lisos, como os dela, amarrados num rabo-de-cavalo alto, como o dela. Eu nunca tinha visto uma boneca assim. Do nada, a menina começou a dobrar os braços e as pernas da magricela. Dobrava e desdobrava, crec, crec, fazendo poses estranhas com os membros fininhos. Pra se exibir, claro. Fingi que não estava vendo. O nome dela é Skipper, disse de repente. Fingi que tinha entendido. Mastiguei a palavra difícil, Is-quí-perrr. Fiquei muda. Minha tia riu de leve. Devia achar o nome engraçado.

Virgínia parecia querer puxar assunto comigo, mas escolheu falar primeiro com a boneca. Enquanto dobrava a coisinha magra, ia inventando uma conversa sem pé nem cabeça. Não entendi uma palavra. Será que era a língua da Skipper? Não percebi que era disfarce para a timidez. Passamos alguns segundos esquivos na porta de casa, até que conseguimos olhar uma para a outra. Acho que minha mãe percebeu o desconforto, porque logo nos foi conduzindo para dentro. Entramos os seis, as duas meninas, as duas mulheres, Túlio, no colo da minha mãe, e a boneca peituda. Mamãe voltou para a cozinha. Túlio junto.

Era sábado à tarde. Eu sei porque sábado era o dia em que minha mãe fazia bolos e doces por encomenda. Naquele dia ela estava terminando de assar um bolo formigueiro, que eu venerava. Vivia pedindo a ela que fizesse. Os bolos de Elvira Brasil eram famosos na Vila IAPI. Ela recebia encomendas até de gente do Núcleo Bandeirante e do Plano Piloto. Bolo comum, de fubá, de laranja com glacê, de milho, mandioca, coco, chocolate. O formigueiro, mesclado ou marmorizado, receita exclusiva, era o melhor, mais caro e mais apreciado, mas minha mãe só fazia por encomenda. Ou se viesse visita importante em casa.

Adorava observar mamãe preparando a massa. Seus braços rijos misturando os ingredientes numa tigela funda, até a massa branca ficar grossa e homogênea. Depois ela batia a massa de chocolate, numa outra tigela, e em seguida, sem misturar, ia despejando devagar a massa escura na massa clara, formando aqueles veios fininhos de chocolate. Achava lindo o bolo preto misturado com branco. Ou branco misturado com preto. Depois era a hora de transferir a massa já mesclada, ou para uma forma daquelas com buraco no meio, ou para uma assadeira rasa retangular, quando era bolo de festa. A forma tem que estar untada com margarina e polvilhada com farinha de trigo, pra a massa não grudar, Vita. Às vezes, ela polvilhava também um pouco de chocolate em pó. Com cuidado, ia derramando a massa na forma, numa coreografia particular. Aí entrava o granulado, pulverizado na mistura, para dar o efeito formigueiro. Meia hora em forno médio, para assar bem por dentro e por fora, que é como se faz. Uma eternidade. Quando acabava o tempo, conferia com um palitinho se o bolo já estava assado e tirava a maravilha do forno. Sempre sobrava um pouco da mistura crua na tigela. Eu avançava antes de Túlio, três anos mais novo e bem mais lento. Lambia primeiro a colher de pau, até deixá-la lisinha, depois ficava fazendo desenhos com o que tinha restado na vasilha, antes de devorar. Para Túlio, dava uma colher das de sopa, rasa, e só, porque massa crua dá dor de barriga, menino.

Quando a visita era muito importante, mamãe fazia cobertura de brigadeiro, com granulado. Cobertura de brigadeiro precisa ter chocolate granulado, dizia, mas não demais da conta, porque aí fica enjoativo. Eu percebia que tinha uma medida: quanto mais importante a visita, mais capricho na cobertura. Achava injusto, mas nunca disse isso a ela.

Nesse dia da primeira visita de Virgínia, eu não tinha conseguido raspar a tigela de bolo mais cedo. Quando me lembrei de ir até a cozinha, com Túlio pendurado em mim, era tarde demais: mamãe já tinha colocado as tigelas com o restinho de massa debaixo da torneira aberta e mergulhado a colher de pau dentro daquela água turva. Engoli o choro. Comer massa de bolo crua era uma das delícias da minha infância. Túlio não entendeu direito o que tinha acontecido, mas acho que estava tão aguado quanto eu.

Depois de uns minutos, tia Maria disse qualquer coisa a Virgínia e foi para a cozinha, ajudar minha mãe, deixando a menina, eu e a boneca sozinhas na sala. Virgínia logo se ajeitou no sofá, dobrou a Skipper no meio e a colocou sentada ao seu lado. Levei um susto quando ela dobrou o tronco da boneca, porque o crec foi muito forte. Pensei que Virgínia tinha partido a coitada ao meio. Preferi ficar de pé, por enquanto. Era mais seguro. Túlio apareceu na sala, vindo da cozinha, com seu passinho trôpego de menino pequeno. Veio até mim, agarrou minha mão e não largou mais. Ficamos assim, de mãos dadas, de pé, até tia Maria nos chamar para a mesa.

O cheiro conhecido e bom de bolo assado invadiu os cômodos.

Tia Maria, Virgínia, Túlio e eu já estávamos sentados à mesa quando mamãe veio com o bolo fresquinho da cozinha. Meu pai não estava em casa nesse dia. Devia estar em alguma obra, trabalhando, ou no Bar da Zilda, bebendo. Luzia ainda não tinha nascido. Era bom: menos gente para se apertar na mesa pequena e menos bocas para dividir o bolo.

Quando vi a quantidade de cobertura, senti uma coisa ruim. Percebi que a dona da boneca esquelética era uma convidada especial.

Mamãe ofereceu o primeiro pedaço a Virgínia, junto com um sorriso e uma frase amigável, primeiro as visitas. Foi como uma pequena morte pra mim. Não consegui disfarçar a cara feia. Tia Maria me fuzilou. Fingi que não era comigo. Em seguida, minha mãe me serviu uma fatia gorda, lotada de cobertura. Isso me acalmou um pouco. Túlio ganhou uma fatia bem menor, mas com cobertura também. Fui engolindo meu bolo preferido em silêncio, com dificuldade, empurrando a massa pra dentro, junto com suco de uva. Lá em casa sempre tinha suco de pacotinho, de uva, groselha, tangerina. Doce de matar. Túlio e eu adorávamos. Tivemos sorte em não colecionar cáries. Gente preta tem dente forte, tia Maria dizia. Não sei de onde ela tirava isso. Acho que Virgínia também gostou do suco, porque bebeu dois copos cheios em goles grandes. Mamãe e tia Maria tomaram café, como sempre.

Depois que todos terminamos de comer e beber, tia Maria se virou para Virgínia, pegou suas mãozinhas brancas e as abrigou entre as suas, grandes e escuras. Foi só aí que reparei melhor nas unhas pequenas da intrusa: estavam pintadas de rosa-choque. Senti uma pontada fininha no peito. Nenhuma das duas, mulher e menina, percebeu que eu as olhava. As duas pareciam felizes, cúmplices, cochichavam, riam juntas. O ciúme veio com tudo, e com ele uma carga de bile tão forte, que me amargou a boca. Meus ouvidos zumbiam. Tive falta de ar. Quase vomitei.

— Vita, você leva a Gina até o banheiro?

A voz de Tia Maria me despertou do transe e da surdez momentânea. Recuperei um pouco do ar, fiz que sim com a cabeça e me levantei, ainda meio zonza. Aquela sensação ruim nunca saiu da minha cabeça. Até hoje fico meio surda e tonta em situações de desgosto ou raiva.

Fomos. Eu, muda, na frente, abrindo caminho até a saída para o quintal; Virgínia atrás, sem entender onde eu a estava levando. A boneca articulada, esquecida no sofá.

Chegamos. Abri a porta da casinha e mostrei o buraco no chão, É aqui, ó. Virgínia olhou para a fossa sem acreditar. Depois olhou pra mim, sem acreditar. Sustentei o olhar. O cheiro de merda era insuportável, por causa da chuva da madrugada. Virgínia entrou na ponta dos pés. Encostei a porta e fiquei esperando do lado de fora. Depois de um tempo, menor do que eu esperava, ela saiu do banheiro, com cara de nojo, mais branca ainda. O vestidinho azul já não piscava, e as sandálias tinham ficado da mesma cor dos meus shorts. Desse minuto em diante, nos tornamos amigas. Virgínia podia rimar com Vitalina.

Entrei em silêncio. As duas mulheres estavam na cozinha. Mamãe ouviu meus passos na sala. Vita? Sou eu, mãe. Túlio e Luzia, hipnotizados diante da TV. Fui direto para o banheiro, me tranquei, abri a torneira quente do chuveiro e deixei a água correr. Joguei o casaco num canto. Comecei a tirar a camiseta suja. Minhas costas deviam estar em carne viva, porque o atrito com o tecido foi quase insuportável. Com muito custo consegui tirar. Levantei os olhos e me assustei com a minha imagem no espelho estreito do armarinho. Rosto, pescoço, parte do colo, ombros. As alças do sutiã torcidas. Um hematoma no supercílio esquerdo. O vapor d'água começava a embaçar a superfície lisa. Limpei um trecho e me apoiei no espelho. As duas palmas abertas. Enxerguei os sulcos e as linhas nas palmas claras. As solas dos meus pés também são claras. Sou escura. Sou de quantas cores? Misturada como bolo formigueiro. Senti uma dormência nas pernas e nos quadris, e minha imagem foi-se consumindo aos poucos, as mãos espalmadas deixando um rastro no espelho. Então a visão escureceu. Minha próxima lembrança é de ouvir um ruído insistente de batida na madeira. E o som de uma voz, vinda de algum lugar remoto que não conseguia distinguir. Aos poucos identifiquei a voz da minha mãe, fia, o que aconteceu? Abre a porta, Vita! Ai, minha Nossa Senhora! Acode aqui, Maria! Mais pancadas. Recobrando os sentidos, tentei responder, mas minha voz saiu sufocada. Queria me levantar, mas senti que não ia conseguir sustentar o peso do meu corpo. Meus braços doíam muito. Reparei que tinha um machucado num dos cotovelos. Os joelhos ardiam, e eu não conseguia me apoiar neles para me erguer. Girei o corpo e por pouco não batia a cabeça no vaso sanitário. Deitei no chão de novo, a face esquerda encostada na umidade mal cheirosa. Mijo velho, mofo e desinfetante. Tia Maria começou a bater na porta. Bater não, espancar. Vita, deixa disso, menina, abre essa porta! Senão eu chamo alguém pra arrombar. A palavra me despertou. Tornei a me dar conta do que tinha acontecido na saída da UnB. Engasguei. Não me lembrava direito como tinha conseguido chegar em casa, andar de ônibus naquele estado, do Plano até a Ceilândia, caminhar da parada até a nossa rua. Veio a imagem do homem, o senhor branco, o professor que tinha me ajudado. Vieram as imagens horríveis do ataque, as figuras dos caras, a dor me rasgando, as merdas que me diziam. Queria berrar, chorar, desaparecer. Foi estudar, nega safada? Eu sei o que você quer, nega nojenta. As duas mulheres pararam de gritar e bater na porta. Imaginei que tivessem saído para buscar ajuda. Entrei em pânico. Não queria que ninguém me visse naquele estado, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Foi quando ouvi a voz de Túlio. Ele e tia Maria falavam alto, embolando as palavras. Deduzi que os dois se preparavam para derrubar a porta do banheiro. Não! Do fundo do meu torpor, saiu um ruído mais grave do que a minha voz, já vou sair, tia, me distraí aqui. Vou terminar o banho e já saio. Ouvi de novo a voz da minha mãe, ai, que susto, fia!, pensei que ocê tinha desmaiado. Mania de tomar banho com água pelando que essa menina tem, sô. Olha a fumaça saindo por debaixo da porta. Era tia Maria. A muito custo, usando toda a força que me restava, levantei do chão, baixei a tampa da privada e me sentei. Descalcei o tênis e as meias suadas. Com cuidado, levantei os quadris um pouco para tirar a calça jeans, uma perna, depois a outra. O sangue seco nos joelhos estava grudado na calça. Doeu muito desgrudar. O que eu ia dizer pra minha mãe? Comecei a pensar numa história para contar a ela, tia Maria, Túlio, Luzia. Mas a visão da mancha de sangue seco na calcinha me interrompeu o pensamento. Foi como um soco no estômago. Senti uma tontura súbita e quase desmaiei outra vez. Respirei fundo, uma, duas, três vezes, e o mal-estar diminuiu um pouco. Vou esconder essa roupa. Depois toco fogo. Ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Estiquei o corpo até o chuveiro, temperei a água e entrei debaixo da ducha morna. Minhas costas arderam a ponto de quase me fazer gritar. Engoli o grito. Peguei o sabonete e passei nas mãos, nos braços, na barriga, entre as pernas, na vulva. Me lavei inteira. Tudo ardia. Dentro e fora. Despejei o xampu na concha da mão e lavei a cabeça como pude. Meu cabelo estava embaraçado, com cascalho, poeira e fiapos de capim enroscados nos fios. Deixei a água carregar tudo. Enxaguei junto com as lágrimas. Fiquei um tempo sob a ducha, observando a água suja indo embora pelo sumidouro do ralo. Saí do banheiro enrolada na toalha, segurando as roupas e o tênis num bolo. Fui até o quarto e tranquei a porta. Ninguém me viu sair do banheiro, ainda bem. Enxuguei o corpo com cuidado, me vesti devagar. Calcinha limpa, pijama velho e macio, de mangas e calças compridas. Uma tontura me fez sentar na cama por um tempo. Precisava respirar. Mas sabia que tinha de sair do quarto antes que viessem me chamar. Coloquei a roupa imunda dentro de um saco plástico e joguei debaixo da cama. Amanhã cedo eu queimo, sem ninguém ver. O tênis eu jogo fora. Saí do quarto. Na sala, vi que Túlio já estava de novo na frente da TV. Ele e Luzia discutiam, como sempre, sobre de quem era a vez de escolher o canal. Mamãe e tia Maria lidavam na cozinha, porque a janta da família é sagrada, uai.

Do alto, os telhados luziram na névoa delgada. Durante os minutos intermináveis em que o avião perdia altitude, fui capturada pela luz que penetrava pelas janelinhas. Não era a luz de um lugar, era a luz de um tempo.

Fechei os olhos por um segundo e voltei à Catedral de Brasília, corri nas ruas do IAPI, chupei cajuzinho-do-mato nas redondezas de Ceilândia, joguei bete na frente de casa. Fechar os olhos me acordou a memória. Essa é a verdadeira função de se fecharem os olhos.

Zé Augusto tinha me falado muito do Huambo, a terra onde ele e a maior parte de sua família nasceram. Na semana em que nos conhecemos, no Rio, vimos na internet fotos antigas da cidade, quando se chamava Nova Lisboa, nos tempos coloniais, e algumas outras, tiradas depois da independência e durante as guerras. Muita destruição. Imagens impressionantes de edifícios cravados de balas, do terminal do Aeroporto Albano Machado quase em ruínas, das ruas esburacadas, da vegetação calcinada. Eu olhava para as fotos dos prédios bombardeados e pensava que talvez meu pai gostasse de vir a Angola, com mais alguns candangos, para ajudar o país a se reconstruir.

A comissária repetiu as informações de praxe. Quando a aeronave baixou mais, me lembrei do texto A cidade onde dorme o horizonte, publicado no Correio Braziliense, em 2005, numa edição comemorativa aos 45 anos de Brasília. O conto é sobre um diplomata africano, que vai a Brasília em missão secreta importante. Numa entrevista publicada na mesma edição, o escritor angolano José Eduardo Agualusa, autor do conto, comenta que o horizonte circular do Distrito Federal lembra a ele o do Huambo, sua terra. É isso. O horizonte dos planaltos. Aqui na terra dele como lá, na minha terra.

A aeronave da Sonair pousou com um tranco. Enquanto taxiava, percebi que não estava tão tocada pela visão dos prédios da cidade, nem mesmo pela expectativa do casamento, que aconteceria em pouco mais de uma semana. O que me mobilizou foi aquela luz. A mesma luz eloquente (papai gostaria muito de saber usar essa palavra) do planalto central brasileiro. Fiquei paralisada, como a bruxa presa na zona de luz. Drummond veio me visitar.

Zé Augusto notou que eu estava diferente, mas não disse nada, só apertou minha mão e me olhou com seus risonhos.

Na minha primeira noite na casa dos futuros sogros, sonhei com meu pai. Foi um dos meus poucos sonhos aqui em Angola. Serafim Bemol aparecia todo iluminado, na entrada de uma nave banca. Eu vinha ao seu encontro e contava a ele que tinha aprendido o segredo da luz, que aprendi com ele. Muito mais bonito do que o segredo do som, que aprendi na Catedral sem você, pai.

Aos poucos, eles se soltavam das gengivas. Eu os cuspia na concha das mãos, fechando-as para não perder nenhum. Também não queria engolir e, antes de cuspi-los, eu os sentia revolvendo na língua. Depois via sua brancura, sem as raízes, nas minhas mãos, mas só percebia o que tinha acontecido quando já estava banguela. A cena mudava. De repente, estava sentada de pernas cruzadas, em posição de meditação, como gostaria de fazer nos fins de tarde, mas não faço. Olhava para as costas das minhas mãos e via que também eram claras, como as palmas. Examinava meus dedos, do polegar ao mínimo, as falanges enrugadas, as unhas róseas, a pele anfíbia. Depois corria os olhos pelos meus braços, o antebraço, virava os cotovelos, mexia os ombros, direito, esquerdo. Depois as coxas. Descruzava as pernas e observava o peito dos pés. Tudo tinha ficado branco. Como meus dentes. Agora já estava de pé no banheiro de casa. Uma luz forte vinha do espelho pequeno, acima do armário da pia. Quase me cegava. De repente tudo sumia. Então ouvia um silvo alto e longo, como se fosse apito de obra. Despertava suada, ofegante, atordoada. Conferia a cor da minha pele e sentia um conforto de território conhecido. Minha pele ainda é preta. Ainda sou negra. Ainda sou.

Aconteceu algumas vezes, desde março de 86. Cheguei a rezar uma ou duas orações que tia Maria tentou me ensinar, para ver se não sonhava mais essas coisas. Mas o sonho veio em outras madrugadas, durante muito tempo. Talvez porque eu nunca reze uma oração inteira. Já faz anos que não vem.

[Por cima do mar. São Paulo: Patuá, 2018, 344 págs. Vencedor do Prêmio

Literário Casa de las Américas 2019, na categoria "Literatura Brasileira"]

[imagens @deborah dornellas]

Deborah Dornellas é uma carioca criada em Brasília, que vive em São Paulo desde 2011. É escritora, jornalista, tradutora e aprendiz de artista plástica. Mestra em História Cultural (UnB, 2001) e pós-graduada em Formação de Escritores (ISE Vera Cruz, 2014). Em 2012, publicou Triz (In House, reunião de poemas). Desde 2013, integra o Coletivo Literário Martelinho de Ouro e participa de todas as publicações do grupo. Foi finalista duas vezes do Prêmio Off FLIP (2015, poesia – 5º lugar; 2016, conto) e uma vez do Prêmio Sesc-DF de Contos Machado de Assis (2016). Por cima do mar (Patuá), seu romance de estreia, venceu o Prêmio Literário Casa de las Américas 2019, na categoria "Literatura Brasileira".

Mais sobre a autora

> Entrevista para o escritor e professor Tiago Novaes, do canal Escrita Criativa.

> Entrevista para Roberto Seabra, Casa das Palavras, TV Câmara (2º bloco).

> Entrevista para a escritora e professora Margarida Patriota, Autores e Livros, Rádio Senado.

> Entrevista para o escritor Maurício Melo Júnior, Leituras, TV Senado.

|