o labirinto

é aqui

o provisório abismo

este rosário de calêndulas?

pálido pêndulo de asas

horizonte de estrelas donzelas

: calendários

é aqui

o solitário pórfiro

este imaginário de istmos?

dilúvio desvio de lírios

rios de urânios píncaros

: imagismos

é aqui

o purgatório cósmico

este estrelário de brilhos?

luxúria lunária de chumbo

solventre de escamas agônicas

: estribrilhos

olhar de guernica

possuo olhar de guernica:

olhos vermelhos, tentáculos de alumínio,

belos e cruéis.

sou um lince nos confins do mundo.

a alma solitária amadurece como amora.

desapareço nas poças brancas do silêncio,

no crepúsculo barroco,

no vale dourado do sol surreal,

no corpo-tremor, na língua-leveza,

em troncos elásticos, em átomos-uivos,

em ogivas-trovões, em cogumelos-metástases,

em cadáveres-resíduos, deuses-demônios-ácidos.

cabaret voltaire: cerveja, jazz, cigarro, arte, filosofia, humor e sexo.

estes versos são árvores velhas.

a terra carbonizada entra em colapso.

árvores em chamas atravessam o passado.

é o que ocorre com aqueles que se aprofundam.

cérebros-nozes: a esfera azul não é plana, imbecis!

sombras do futuro: cérebros-nozes não brilham!

imbecis: mergulhem em uma névoa bêbada!

névoa bêbada: malabaristas se masturbam!

amadeus mozart brilha como brilha o orvalho.

axilas fedem a "titan arum" — flor-cadáver.

a terra gira como um guarda-chuva gira.

tanques-convulsivos são estridentes.

as moscas herdam os seus heróis.

sun tzu é um tabuleiro de xadrez.

homens são granizos e mísseis.

sem-tetos exibem suas bocas,

sem sorrisos e sem dentes.

há dias — como hoje — que vozes secretas tocam telhados de ardósia.

— este poema é a minha lápide.

teatro de guerra

teatro de guerra — excêntrico!

névoa inaudível,

cercas de arames farpados

em cada um de nós, — miseráveis!

tanques blindados, bolas de fogo, ruínas,

sapatos de bebês, ferraduras,

gel para queimaduras,

clavilhas, clavas ao sol,

clavículas ao sol,

clave de sol.

corpos costurados à sombra oblíqua,

em terras de neblinas sedentárias — cemitérios.

fuligem de arma química,

flor em copo d'água,

flor desbotada,

— esquizofrenia!

homens ocos,

cavam em si mesmos

o mapa do mundo oculto,

explodem sem cerimônia, sem pudor.

as noites se dividem entre fósforo e obscuro.

madeira morta

em silêncio,

o inverno descansa.

PALAVRARMA

azul topázio

I. azul topázio : têmporas de algodão

amplo abismo parietal : labirinto

fúlgido de opala no fausto

admirável do ocaso

II. o azul — agora — lápis-lazúli

liquefaz-se em pálpebras

reluzentes

: oblíquos cones aquosos

desnuda aprecia (n)as

galáxias ver

te (br)

ais

III. nacos [o céu cor de chumbo

sobre minhas memórias ] de nuvens

encobrem [ângulos de cotovelos tateiam

um centauro inquieto ] revérberos de estrelas

cidade exílio

cidade carrasca: de nódulos, vácuo e vento,

entre colunas de envelhe cimento.

mapas de carne exposta, dunas

de nuvens sobrevoando

têmporas.

gritos no mergulho da estrela cadente sem vestígio de paisagem e luz.

o que existe é a geometria aguda da cidade, agulhas circulando

dentro do olhar, nódoas, cárceres e cartões-postais.

o lince desprezando o salto entre cabelos de aço

de um corcunda de mandíbula oclusa

e esfomeado, onde lâminas de dor

recortam a brancura do seu corpo.

entre árvores sagradas, entre argonautas em viagem — sem retorno —,

erguendo-se à luz guardada dos céus, sussurros a meia voz:

— como remover essa sujeira através do espelho?

porque ninguém vê o seu universo,

porque ninguém vê o céu,

porque ninguém vê,

porque ninguém,

por quê?

porque é inútil fechar os olhos aos espelhos, ver têmporas forjadas

em sombras da cidade, negar a escuridão da pátria suplicante,

estuprada em miséria abismal, entre a própria ausência

de uma voz espessa.

sonhar suavemente as primaveras em fluxos de sentidos,

armadilhas e raiva, e — à véspera do futuro — dormir

as pálpebras em fugas diárias, observar

o pôr do sol — dia âmbar — onde

a vo[ra]z cidade — ave de rapina —

não diz nada.

absorver a cidade úmida: torres-agulhas, castelos-colmeias, quebra-cabeças.

tecer deste linho as flores-funerais, utensílios domésticos, raios de sol, voos

em pêndulos, vozes excitadas em maxilares de antigas esfinges, estilhaços-cicatrizes, sabores rubros, licor de cereja, célula-carvão, fósforo silencioso.

texturas

tudo está lá:

mar e poeira, sol

e sal, ruínas de mármore,

árvores ardendo no vazio impassível.

— esse tempo está oculto em suas texturas.

ouça: um e outro estão em silêncio.

hálitos de raiva, brancos sólidos,

empilhados em potes de vidro,

como lâmpadas acesas,

estão lá, em paz:

cabeças em frente à televisão

ouvem black sabbath

na escuridão:

"ao olhar através da janela, no profundo das sombras,

elas têm suas mentes controladas".

eis o renascer emoldurando a paisagem:

meus mortos descerão de seus esconderijos.

não consigo devorar meus ossos novos.

meu corpo não é uma flor mineral.

flamingos com os pés tenros,

entre juncos e salgueiros,

em sua própria luz,

são tão leves, quase não estão no lugar.

seppuku — o último alvorecer

não conheço outras línguas,

a não ser a minha

e a tua.

como o punhal longo e afiado

cortando o ar costurado

do céu em moldura.

lâmina magnífica, brilhante e esbelta,

lambendo-me as entranhas.

em silêncio — sangue solferino —,

seguro o ventre,

embalo-me na névoa, tripas expostas

a todos vocês.

compreenda-se isto como a minha voz

asfixiando-se na última decapitação

das cerejeiras.

silêncio é cortar gargantas

silêncio é cortar gargantas,

invadir o deserto dos cactos,

escavar a carne do poema.

e vão-se sangrando cadafalsos de mármore,

do rossio — vísceras e crânios —

em rótulas.

silêncio é lamber lagartixas,

despedaçar pétalas plásticas,

transcender o ópio do poema.

e vão-se despertando falsos buquês de vinhos,

do átrio — nenúfares secos camurça crua —

em agonia

silêncio é maquiar a face,

dar a outra face à estátua,

escorrer as lágrimas do poema.

e vão-se arquejando corpos adúlteros encharcados

de lírios — lascas de carne unhas-cirúrgicas —

em luxúria.

silêncio é rever o riso carnívoro

entre espectros espelhos esculpir

a alegoria escapular vazante do poema.

e vão-se destilando semi-luas em elmos de aço,

em cavidades de alvéolos — alfazema que se comparte —,

em calendários.

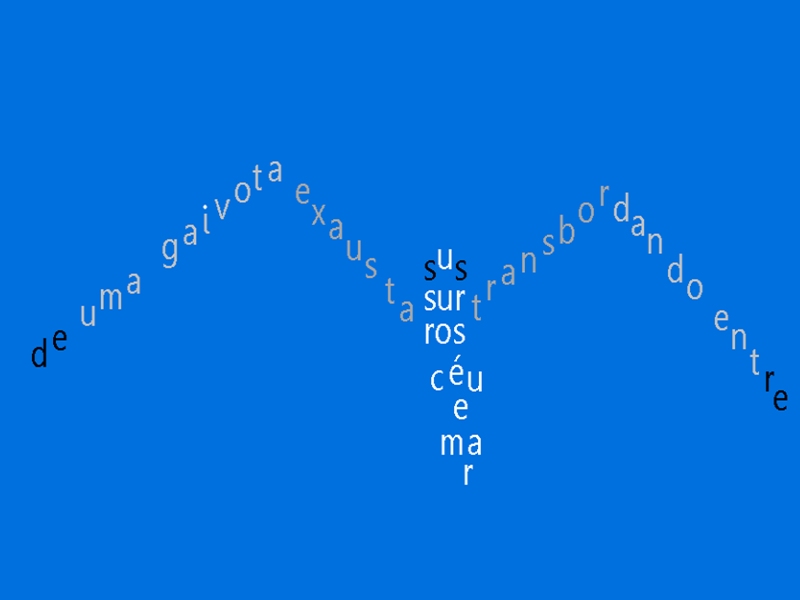

gaiVOOta

sussurros de uma gaivota exausta

transbordando entre

céu e mar

aurora insurgente

moldar o céu em vapor

contra o rastejar da serpente,

onde meninos impelem pandorgas aos céus.

couro de cobra-alvéolos em convulsão-laivos-

espasmos de cornucópias opacas-eflúvios de almíscar

em dobras de cambraia-miragens de mísseis-o despojar

dos rebocos das aldeias-o rubro das cruzes em tornozelos de seda.

abater a cólera que surge das colinas do norte,

em manhãs abissais tecidas de figos secos.

designar o véu

e cobrir o rosto de estanho

ocultado pelos ciprestes de alambres tardios.

— vibrar com o incenso nas pupilas dos dias —

aurora insurgente, peregrina, obstinada rosa de jericó:

perfume intacto — à sombra da esfinge —

desnudando o deserto de lúcifer.

— flor da ressurreição!

água salobra

há algo a aprender com a água salobra, com o lodo do seu fundo

habitando tudo. como o sol da tarde espessando um corpo,

corvos cingindo suas noites. como o inchaço dos mamilos

excitados através de um olhar extinto, em instantes

de absorção, no plural monótono das multidões.

há algo nessa noite — de visão turva — onde sou visto, distante por fora, brilhante

por dentro, com a voz, em ritmo agudo – na vastidão

tão leve e cinza das aparências —.

estas são as noites em que me movo com cautela

para não atingir os fantasmas dos espelhos,

onde a vida é o eco — gota a gota —

de uma vertedura através

dos subterrâneos.

há um tempo de floração para cada estrela que [re] colhemos,

onde abrem-se veredas, um repouso preso aos juncos escuros.

onde sabemos estas águas pelo enrugamento de nossas peles.

as unhas cravando-se no lodo sob a casca das manhãs,

absorvendo dos abismos o brilho dos nenúfares,

a névoa entre as omoplatas do hóspede calmo,

desnudo por predadores de algas vermelhas,

cingindo o corvo, sugando-lhe a água

salobra através dos espelhos brancos.

sabemos do tear retorcido — cicatrizes várias —

dessa água ácida da espessura da floresta,

do teor tecido de uma aranha ardente

em tardes [em]a[r]ranhadas; das asas

abertas de cigarras estridentes

esta é a hora. é a hora da luz crescer entre os nervos vertebrais,

entre o ar se movendo no torso lilás da libélula,

às poças escuras e perversas.

esta é a hora das luzes tremeluzentes das estrelas,

suportarem a ruptura impenetrável da névoa,

das abreviaturas das palavras,

e o que vive distante:

"sombras sobre a água salobra".

o discurso do ouriço

um tambor

corta os pulsos do tédio e se contamina.

luz de um farol distante ou apenas um espelho onde

e

s

c

o

r

r

e

a solitude?

o que contemplo agora — além de nós —, sem asas sem nada,

é o murmurar pelas fímbrias de um desvalido ouriço.

sou um arcanjo — olhos-amêndoas — refugiado em mim, excesso de pureza.

raspo os supercílios, retiro da íris o olhar (o)fendido.

fornicadores ranzinzas de oferendas plásticas — não sejam ingênuos!

há uma catarse em cartaz: acrisolar através da cólera.

há lobos-cordeiros suscitando todos os medos,

veias invadindo carnes de pescoços hiantes,

o flagelo imenso de vampiros sobre o asfalto.

por que incitar a língua oblíqua a ser perversa,

ela, que se estende em território turvo

sem tanger esse domínio de pedra?

aqui, a solidão do mármore atravessa a lodosa paisagem.

não se resigna ao céu denso atônito, onde tudo

se encerra em lábios anoréxicos de anfíbio.

sem deixar vestígios de meus ossos, imóveis de alumínio,

sou um cão — réptil e faminto — estelante em funeral sidéreo.

um tambor

corta os pulsos do tédio e se contamina.

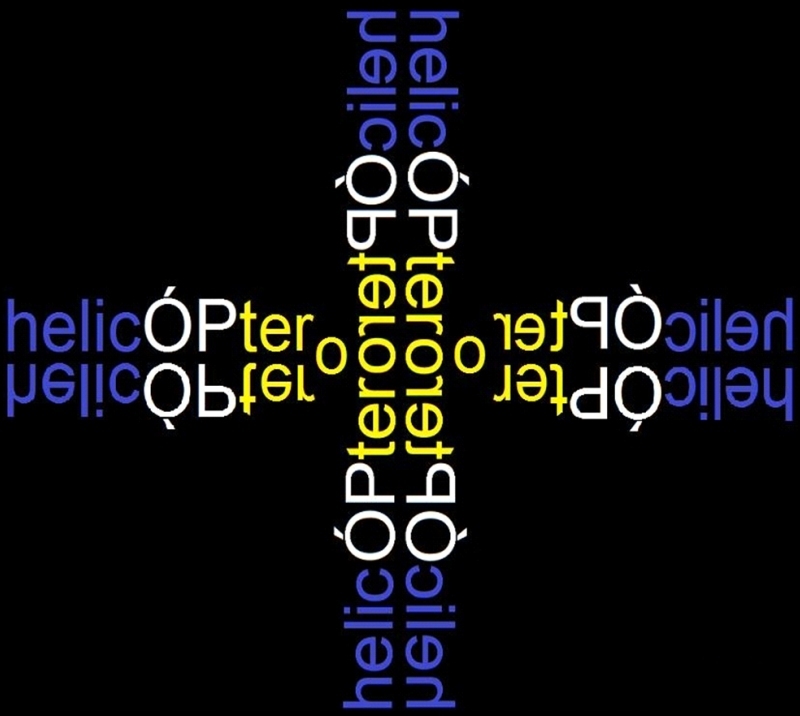

heliPÓptero

[imagens ©poemas visuais de ziul serip] |